佐賀県天然記念物 青幡神社の楠

【指定日】昭和40年(1965)7月23日

【所在地】伊万里市東山代町里 青幡神社

【種別】佐賀県天然記念物(植物)

|

| 青幡神社の楠 |

伊万里市街を抜けて、国道204号線を平戸方向へ向かっていくと東山代町里を通り過ぎる頃、左側前方に小さな林があり、ひときわ際立つ巨木が見える。この巨木は、青幡神社境内のほぼ中央にあり、神木とされてきた巨大なクスである。根が地上から数m隆起しており、根回り27.7m、目通り幹回り11.4m、樹高16m、枝張り東西19.3m・南北21mである。地上5mの所から三方に大枝が分かれ、四方に向かって枝葉が繁っており、美しい姿を見せている。幹には空洞があるものの、樹勢は非常に盛んであり、幹や枝には、多くのマメヅタなどが付着し生育している。推定樹齢は500年をはるかに越えるといわれ、この地域においてこれだけのクスの巨木は他に例を見ない。

なお、この青幡神社は、嵯峨天皇の流れをくむ松浦党の太祖源久の孫、直が父押の死後、松浦党第2代党祖として、現在の伊万里市から五島列島に至る地域を支配していたが、この直が、久安年間(1145~51)に、東山代の里に政庁を築き、その鎮守として創建したものと伝えられている。なお、県重要無形民俗文化財に指定されている脇野の大念仏は、かつて雨乞い念願にともないこの青幡神社に奉納されたものである。

佐賀県天然記念物 相浦の球状閃緑岩

【指定日】昭和46年(1971)6月23日

【所在地】多久市北多久町大字多久原 飯盛山

【種別】佐賀県天然記念物(鉱物)

|

| 相浦の球状閃緑岩 |

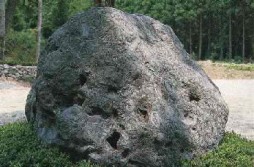

球状閃緑岩は、火成岩中の深成岩の1変種で、基質中に白黒の同心球状の縞を持つ球顆が入っている岩石をいう。

天山南斜面標高100m~400m地帯は、角閃石片岩・黒雲母片岩・石英片岩からなり、多久市北多久町大工田・相浦地区では、球状閃緑岩の転石が散在する。相浦地区では、カイガラ石と呼ばれ、球顆は5~18cmの楕円形。水田の石垣、川の護岸石、神社の土台石などに利用されてきた。

現在、我国では宮城県白石市・愛知県猿投山など7ヶ所程で確認されているに過ぎない。また一般に球顆岩石と称されるこの種の岩石は、世界的にも珍しく、イタリア他2~3の火山国で知られるだけで、ヨーロッパではナポレオン石と呼ばれている。

佐賀県天然記念物 加部島暖地性植物群落

【指定日】昭和49年(1974)2月25日

【所在地】唐津市呼子町加部島

【種別】佐賀県天然記念物(植物)

|

| 加部島暖地性植物群落 |

玄界灘に浮かぶ島々は、対馬暖流の影響を受け、県内でも温暖な所であり、暖地性植物が多く見られる。中でも加部島の暖地性植物群落は、最もよく保存されている。加部島は唐津市呼子町の沖にあり、現在、呼子大橋開通により陸続きになった。

加部島の中でも島東端の丘陵にある田島神社の社林(約35,600平方m)は常緑広葉樹林の天然林として、その植物相は特に優れており、海岸の自然林としても保存がよく、植物学上、貴重な存在である。北東部の海岸斜面は、ハマビワ、マサキ、トベラ、ヤブツバキ等が優先する風衝林。南西・内陸部はスダジイ、タブノキ、シロダモなどの高木林。南面中央部はホルトノキ、バクチノキなど高・亜高木が多く、暖地性の特徴を持つ。全体的にシイ、ダブ林となっているが、低木層、草木層、ツル性植物も極めて自然に繁茂している。

特に貴重なことは、アオノクマタケランとギョクシンカの自生地ということである。アオノクマタケランは台湾・九州・四国・紀伊半島南部・伊豆諸島に分布するが、加部島は分布において、日本海側の北限であり、県内唯一の自生地である。ギョクシンカは台湾・九州に分布するが、加部島は壱岐につぐ北限になっており、個体数は少なく、30株ほどと推定されている。

【指定日】昭和51年(1976)2月25日

【所在地】唐津市肥前町切木乙

【種別】佐賀県天然記念物(植物)

|

| 切木のボタン |

切木のボタンは、東松浦半島南西部、唐津市肥前町切木の出直登氏宅の庭先にある。高さ約50cmの石垣で囲まれた東西5.6m、南北6mの花壇にあふれんばかりに栄えているが、もとは1株であったといわれる。基幹は、現在、36株ほどに分かれているが、それぞれの株はさらに5~10本程度に枝分かれしている。基幹周辺の株で、最大のものは、幹の径が約6cm、高さが約1.5mに及ぶ。

ボタンは、中国原産のキンポウゲ科の園芸植物・落葉低木である。「立てばシャクヤク、座ればボタン」と昔から美人の艶やかな姿にたとえられるように、実に美しい花を咲かせる。切木のボタンは、毎年4月下旬に満開期を迎え、直径25cm程の淡い紅色の八重の大輪を400個以上も付け、多くの見物客の目を楽しませている。

樹齢300年を越すと推定される。今から約380年前、岸岳城(唐津市相知町・唐津市北波多)の城主であった波多三河守が豊臣秀吉の怒りにふれ、流罪となった際、家来たちは城を焼き払って立退き、三河守が大切にしていたボタンをこの切木に移し植えたとういう伝説がある。

佐賀県天然記念物 大聖寺のまき

【指定日】昭和53年(1978)3月20日

【所在地】武雄市北方町大字大崎 大聖寺

【種別】佐賀県天然記念物(植物)

|

| 大聖寺のまき |

大聖寺は、武雄市北方町の杉岳山頂近くにある。この寺院の境内に、スギ・イチョウ・カヤなどの大木に囲まれて、4株のマキの大木がある。このマキは、マキ科のイヌマキである。

4株中で最も大きく広がっているのは、前庭の南隅にあるマキで、根回り3.8m、目通り幹回り3m、樹高18m、枝張りは東西10m・南北12.2mである。前庭東南隅の崖の急斜面上にあるマキは、根回り4.2m、樹高13.6m、主幹は3本に分かれて南北に並び、目通り幹回りは南から3.8m・2.4m・2.15mと大きい。本堂正面の庭先にある2株は、やや小さく、根回り2.7m・目通り幹回り2.5m・樹高11.5mと、根回り1.8m・目通り幹回り1.6m・樹高12mである。特に大きい2株については、樹齢300年以上と推定される。

イヌマきは、本州中部から沖縄にかけて分布する常緑高木で、庭園樹・生け垣として植えられる他、材質がやや堅く、樹脂が多く水質に耐えるため、建築材にも用いられる。樹皮は灰白色、灰褐色で、縦の薄片となり剥げ落ちる性質を持つ。

大聖寺のマキはイヌマキの中でも大木であり、しかも一寺の中に4株も存在するのは貴重である。なお、大聖寺は和銅年間(708~715)に行基が開山したと伝えられる寺である。

佐賀県天然記念物 東山代の明星桜

【指定日】平成5年(1993)3月31日

【所在地】伊万里市東山代町浦川内字浦川内 観音堂

【種別】佐賀県天然記念物(植物)

|

| 東山代の明星桜 |

明星桜は、伊万里市東山代町浦川内の観音堂境内にある。根回り付近は石垣で囲まれ、根回り5m、樹高13m、枝張り東西約21m・南北15mの巨木である。地面直上から幹回り2mの主幹4本が分岐し、一部空洞が見られるものの、樹勢は旺盛で、3月末~4月初めに新葉とともに薄紅色の花が咲く。

サクラは陽樹に属し、九州海岸付近の暖帯林、特に照葉樹林の郷土樹種の中で育ち、その寿命は100年前後といわれる。明星桜は、主幹の状況などから100年をかなり上まわる樹齢が推定でき、県内のサクラの中では代表的古木である。

由来としては、今から820年ほど前、松浦2代党祖の源直公の臣浦内淡路守が、東山代町脇野地区を開拓した際、望郷の念にかられ京都の壬生寺からサクラを持ち帰り同地に植えたとの伝承がある。開花期に、夜間、同樹の下で火を焚いて眺めると、花びらが火に映え、明星の趣きがあるところから、明星桜と名付けられたといわれる。

佐賀県天然記念物 弁天島の呼子岩脈群

【指定日】平成14年(2002)3月6日

【所在地】唐津市呼子町殿ノ浦字辻2040番地1他

【種別】佐賀県天然記念物(鉱物)

|

| 弁天島の呼子岩脈群 |

唐津市呼子町の弁天島は、唐津市呼子町殿ノ浦と加部島の間に位置しており、北の男島、南の女島の2島からなる。両島は干潮時に地続きとなるが、広大な海食台をほぼ同じ方向に貫く、数本の岩脈を観察できる。この特異な地形は、佐世保層群(古第三期)といわれる堆積岩層を、玄武岩類の溶岩が貫入したことにより形成された。岩脈の活動年代は、15.8±0.8百万年、15.2±0.9百万年と考えらる。

弁天島に貫入している岩脈は0.1~4mの幅があり、北西部のものが最大である。東部では、平行に連なる2本の岩脈が観察できる。島の北部の岩脈はいずれも右方向に1.5mずれているが、断層の活動によると思われる。南部の岩脈は海食台上にデコボコ状に突出しているが、これは岩脈が周りの泥岩よりも固いためであり、差別浸食が行われた結果である。

弁天島において玄武岩類が貫入した時期は、九州における玄武岩活動の先駆にあたり、日本海の大に伴って西南日本が時計回りに回転した時期にも相当する。

【指定日】平成18年(2006)3月31日

【所在地】伊万里市瀬戸町字早里

【種別】佐賀県天然記念物(植物)

|

| 早里のイスノキ |

早里のイスノキは、江戸時代の干拓地を望む小高い丘の上に立っている。樹高15m、胸高幹周り3.1mの巨木で、枝張りは南北15.5m、東西13.9mにも及ぶ。樹齢は200年以上と推定される。周辺にはスダジイ、マテバシイ、クロキ、アラカシなどが生育している。

イスノキはマンサク科イスノキ属の常緑高木で、日本においては、本州(伊豆以西)、四国、九州という広い範囲に分布する。西日本ではユスノキというのが一般的である。材質は緻密で高い強度をほこる。用途は、建築材(床柱、床材)、家具、鉢、算盤など多様である。また、樹皮の灰は釉薬の原料としても使用され、鉄分が少ないため最良とされる。

磁器生産が盛んな伊万里・有田地区においてイスノキが釉薬の原料として使用されるようになったのは、17世紀の中頃からと考えられる。当初は地元のイスノキを使ったと推察されるが、次第に地元のイスノキだけでは需要に追い付かなくなり、日向や薩摩などで生産されたイス灰を購入するようになる。

近年、イスノキは開発による伐採のため減少し、自生するものは稀である。県内では早里のものが最大である。

佐賀県天然記念物 新北神社のビャクシン

【指定日】令和2年(2020)4月30日

【所在地】佐賀市諸富町大字為重 新北神社

【種別】佐賀県天然記念物(植物)

|

新北神社のビャクシン

|

新北神社は、6世紀末の用明天皇の時代に創建され、9世紀初めの嵯峨天皇の時代に再建されたといわれる、素盞鳴尊を主神として祀るこの地方を代表する古社である。

神社拝殿の右横にあるビャクシンは幹周4.1m、枝張り6.0m、樹高20.0mで、ビャクシンとしては県内最大の巨木であり、県の「名木100選」にも選定されている。また、全国の主なビャクシンの巨木と比較しても遜色がない。樹齢は明らかでないものの1600年とも2200年ともいわれている。幹は斜上しており、倒伏しないように支柱がそえられている。その様子から地元では「飛龍木(竜神木)」とも呼ばれ、これまで御神木として大切に育てられてきた。主幹部はビャクシン特有である樹皮が剥げ、材がむき出しになっている部分があり、ねじれや瘤状の隆起もみられ、古木特有の風格がある。